自動車・鉄道・航空機・家電・工作機械・・・私たちの身の回りにある工業製品に欠かせないのが「塗装」です。そして、そんな塗装作業に欠かせないのが塗装作業の場所=「塗装ブース」です。ここでは「塗装ブース」について紹介していきますね。

塗装ブースはどんな特長や種類があるの?

塗装ブースとは、塗装作業の場所を確保し、作業者の健康守るものです。具体的には、塗装作業中にワーク(被塗装物)に付着しなかった塗料(=「塗料ミスト」といいます)を捕捉するものですね。

塗装ブースは、その塗料ミストの捕捉方法によって2つの種類に分類されるんです。

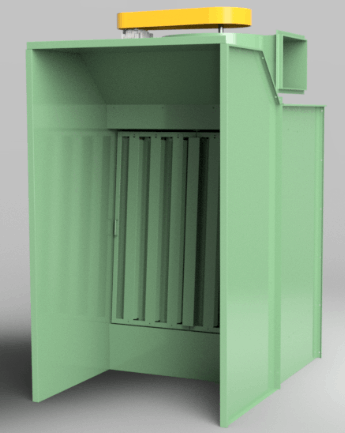

乾式塗装ブース

乾式塗装ブースとは、フィルタで塗料ミストを捕捉する方式の塗装ブースのこと。このイメージにあるようにとてもシンプルな形をしています。

乾式塗装ブースの天井部分には排気ファンが設置されてて、ブース運転中は常時空気を吸い込んでくれてます。ワーク(被塗装物)を塗装ブースの内部に配置し、作業者が塗装ブースの前に立って吹き付け塗装を行います。すると、ワークに付着しなかった塗料ミストは排気ファンの力で吸い込まれていくんです。吸い込まれた塗料ミストは、ブース奥に配置された「バッフル板(※)」と呼ばれる板にぶつかり、バッフル板の裏側に配置されたフィルタで捕捉される構造になってるんです。

※バッフル板の役割は、塗料ミストが最初に衝突する板で、空気の流れを整える役割を担っています。

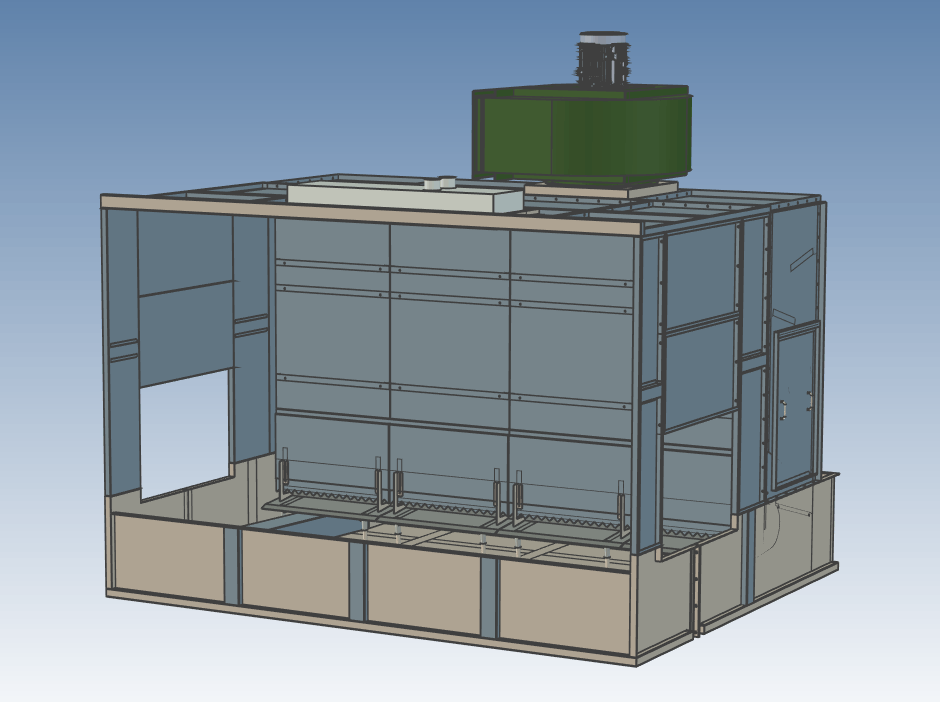

湿式塗装ブース

次に湿式塗装ブース。湿式塗装ブースとは、湿式=水で塗料ミストを捕捉する方式の塗装ブースのこと。

湿式塗装ブースの下部には水槽が設けられています。ブース奥の壁に、水のカーテンが滝のように流れてブース内を循環するようなタイプもありますね。ブース天井部分に排気ファンが設置されていて、水や塗料ミストを吸い込んでいます。水で塗料ミストを絡めとるようなイメージですね。

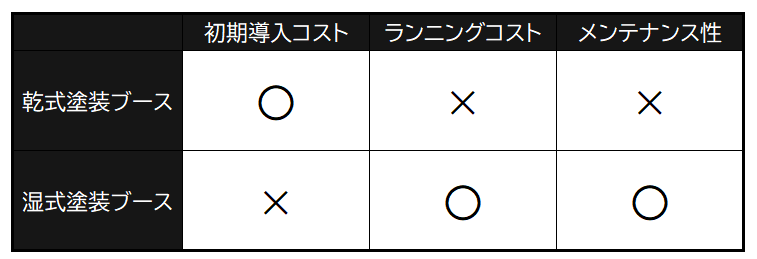

湿式塗装ブースは乾式塗装ブースに比べると、設置時の初期コストこそ割高ですが、ランニングコストや日々のメンテナンスにおいては優位性があるんです。乾式塗装ブースはフィルタが常に汚れるので定期的にフィルタ清掃や交換が必要なのに対し、湿式塗装ブースはその手間がありません。

塗装ブースの検討条件

塗装ブースの検討にあたっては以下の点を考慮する必要があります。

① 被塗装物のサイズ

塗装ブースの検討にあたっては被塗装物(ワーク)の大きさが重要です。被塗装物の大きさをもとに適切なブースのサイズ(間口や高さ)を決定します。

②設置場所

設置場所のスペースや高さについても考慮する必要があります。火災発生時に迅速に対処するための消防設備や避難経路の確保、作業場の導線なども考えて設置場所と塗装ブースの大きさを検討する必要があります。

③塗装の種類

塗料の種類(粉体・UV・焼付・フタル酸等)によってブースの種類を変える必要があります。何を使って塗装するのかを確認する必要があります。

④塗装の頻度

塗装の頻度が高いようであれば、メンテナンス性が高い湿式塗装ブースがおススメですし、頻度が低いようであれば初期費用を安く抑えられる乾式塗装ブースがおススメです。

⑤安全基準

塗料の揮発成分や蒸気の取り扱いに関する安全基準を遵守するため、火災防止措置や爆発防止装置、適切な電気設備など、そういった点も考慮する必要があります。

塗装ブースに関連する法令は?

有機溶剤中毒予防規則

塗料には「有機溶剤」が含まれます。有機溶剤とは、他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称で、シンナー等も「有機溶剤」に該当します。人体に有害なため、有機溶剤中毒予防規則=通称「有機則」という法律で規制されているんですね。有機則では、有機溶剤を含む塗料を扱う場合は局所排気装置またはプッシュプル型換気装置の設置が義務付けられています。

ちなみに、塗装ブースの法律上の名称が、局所排気装置やプッシュプル型換気装置です。塗装ブースというのは、塗装作業を行う上で発生する有害物質(有機溶剤)を捕捉するための装置、という解釈になりますね。

有機則の詳細はこちらをご覧ください。

悪臭防止法

悪臭防止法は、環境の保全と健康のために、悪臭の発生や拡散を防ぐための法律です。具体的には、工場や施設などで生じる異臭が近隣の住民や環境に与える影響を抑えることを目的としたものですね。

悪臭防止法では「異臭」とも呼ばれる悪臭に関する基準が設けられています。異臭とは、一般的なにおいとは異なり、不快な感覚を引き起こす臭いのことを指します。工場や施設、事業所は、排気装置や処理施設などの設備を適正に保守管理し、悪臭の発生を最小限に抑えるための措置を講じることが必要です。

塗装ブースは、塗料の臭いや有害物質の発生源となるため「悪臭防止法」の対象となります。悪臭の発生を抑制するために、排気設備の整備や定期的な点検・管理が求められます。また、悪臭が周囲に漏れることがある場合には、自治体に報告する必要があります。

振動規制法

振動規制法は、建築作業や工業作業などにおける地盤振動や建物への振動が近隣の住民や施設に与える影響を防ぐための法律ですね。振動規制法では、振動のレベルや振動速度などの基準が設けられていて、振動の大きさや強度が一定の基準を超えないように管理する必要があります。

塗装ブースも排気ファンが駆動すると「振動」が発生します。周囲の住民や建物に対する振動の影響を最小限に抑えるため、塗装ブースの設置にあたっては適切な対策を講じる必要があります。また、周囲の住民に対して、騒音や振動についての十分な説明や配慮も必要でしょう。

有機溶剤中毒予防規則、悪臭防止法、振動規制法、いずれの法律であっても違反する場合、罰則が科されることがあります。罰則は違反の内容や程度に応じて異なり、罰金や刑事罰といった措置が取られる可能性がありますので、法律の遵守が重要ですね。

塗装ブースの点検はどうすれば良いの?

塗装ブースは、安全に運営するために定期的な点検やメンテナンスが必要です。点検は専門の業者に依頼することもできますが、自主点検も重要です。自主点検では以下のような項目をチェックしましょう。

フィルタの目詰まり

被塗装物に付着しなかった塗料(=塗料ミスト)はフィルタで捕捉するため、徐々にフィルタの目詰まりを起こすようになります。フィルタの目詰まり状況は、「差圧計」という機器を設置し、フィルタ前後の大気圧の差を測定することで把握できるような仕組みになっているんです。塗装ブース設置後は定期的に差圧計を確認し、目詰まりがあればフィルタの清掃や交換を行いましょう。

羽根車の汚れ具合チェック

排気ファンは塗料ミストを吸い込むため、ファンの羽根車が次第に汚れていきますね。羽根車が汚れているとファンの性能低下や異音の原因となるため、ファンの音や風の流れ、排気口からの排気が正常か等をチェックしながら、定期的に清掃を行うようにしましょう。

塗装ブース本体の状態チェック

塗装ブースを汚れた状態で使用し続けると錆や腐食の原因となります。床や壁に傷やひび割れがないか、塗料や溶剤の浸透がないかチェックしながら、定期的に塗装ブース本体の清掃やメンテナンスを行うようにしましょう。乾式塗装ブースであればフィルタの交換が必要ですし、湿式塗装ブースであれば塗料の塊(スラッジ)の廃棄処分が必要ですね。そのほか、ブース内の照明が適切に点灯しているか、電気コードやコンセントが正常であるか等も定期的にチェックしておくと安心です。

点検する上での注意

自主点検は定期的に行うことが大切ですね。週次、月次、季節ごとなど、使用頻度や状況に応じて適切なスケジュールを設定していきましょう。また、点検作業を効率的に行うためには、点検項目をまとめたチェックリストなんかも用意するといいですね。順にチェックしていくことで漏れがなくなり、安定した点検ができるようになります。

点検作業の結果や実施日は記録として残しておきましょう。点検中に異常が見つかった場合は速やかに適切な対処を行い、それも記録しておくと後々役立つことがあります。修理や交換が必要な場合は、専門家に依頼することも検討した方がいいですね。

塗装ブースの主なメーカー

アンデックス株式会社

アネスト岩田株式会社

トリニティ工業株式会社

塗装ブースを導入するにはどうすれば良いの?

導入するには?

塗装ブースを導入するには以下の手順を踏む必要があります。局所排気装置の導入手順と同じような流れが必要です。

1.専門家への相談

塗装ブースの設計や選定には専門知識が必要です。まずは専門家と相談しましょう。対象の作業が何か、関連する法規が何か、労働基準監督署から指導は受けているかどうか等のカルテ作成・ヒアリングから、現地調査、最適な装置の種類、配置、設置方法などの設計まで、自分たちではできないところまでしっかりとサポートしてくれるはずです。

2.ニーズの評価や現地調査、計画立案

まず、現地調査及び寸法取り、作業現場の特性や塗料の種類、作業内容などを専門家の方で評価し、どの場所にどのような塗装ブースが必要か、作業環境や法的要件に基づいて計画・検討してもらい、計画提案と概算見積をもらいましょう。予算に応じて何種類かプランをもらうといいですね。

3.設置と構築

提案してもらい採用したプランで塗装ブースの設置・施工を行います。もちろん設置作業は専門知識が必要なため、専門家に委託して行うことをお勧めします。

4.動作確認と調整

塗装ブースが正しく設置されているか確認し、動作テストを行います。計画していた作業環境になっているかどうか、労働安全衛生法や関連する法規に適合しているかどうか、適切な風量や吸引効果を確保するために調整やテスト運転を行ってもらいましょう。

5.作業者への教育

塗装ブースの適切な使い方や保守方法について、作業者に教育しましょう。どんなに良い設備を整えても使い方を誤れば適切な効果を得ることはできません。塗装ブースの使用方法や点検の重要性を作業者に周知し、安全な作業環境の維持に自分たちで実現していく意識を醸成することが大事ですね。

6.定期点検と保守

塗装ブースの導入後も定期的な点検と保守作業を行い、装置の効果を維持する必要があります。定期的な清掃や部品の交換を行い、効率的な動作を確保するようにしてください。

塗装ブースの導入は、従業員の健康と安全を守る重要なステップです。専門家と連携し、計画的かつ適切に進めていくことが大切です。

届出は必要なの?

労働基準監督署に以下の書類の届出が必要となります。専門家の支援を受けながら書類を作成し、事業者自身で届出を行う必要があります。

局所排気装置摘要書(様式第25号)

機械等設置・移転・変更届(様式第20号)

相談してから実現するまでどれくらい掛かるの?

塗装ブースを導入する期間は、様々な要因によって異なる場合があります。一般的に、おおよそ3~4か月程度の期間が必要だと思っておいた方が良さそうです。

詳細打合せ・仕様確定:2~3週間程度

図面の承認:1~2週間程度

製作図 :1~2週間程度

部品製作 :6~8週間程度

組立・施工・試運転調整等:1~2週間程度